現コミ専攻の授業「地域研究A」では、戦争と平和をテーマにしています。授業では、地元の戦災や、世界各地で活動しているNGOについてグループで調べて発表しました。

夏休みには毎年、沖縄戦跡ツアーを実施しています。今年は9月7日(日)~10日(水)の3泊4日で実施。前半2日間は、ガマ(自然の洞窟・沖縄戦時には住民などが避難していました)や資料館などを見学し、後半2日間は自由行動でビーチや水族館などに行きました。

戦後80年を迎えましたが、世界に目を向けるといまだに戦火が絶えません。今回の沖縄戦跡ツアーは、戦跡めぐりをとおして、沖縄戦の歴史だけでなく現在そして未来社会を考えるきっかけになったのではないかと思います。

嘉数高台公園

太平洋戦争末期に起こった沖縄戦では、米軍が上陸した読谷、嘉手納、北谷と、日本軍の司令部があった首里との間で戦闘となりました。日本軍は高台に陣地を構えて米軍を迎え撃ったので、嘉数高台も激戦の地となりました。

今回は、嘉数高台公園の展望台から米軍上陸地点を臨み、実際に銃弾跡やトーチカを見学しながら沖縄戦の状況について説明を受けました。

また、嘉数高台公園は米海兵隊普天間飛行場が見られる場所としても知られています。普天間飛行場は住宅に囲まれている世界一危険な基地と言われており、その様子を間近に見ることができました。

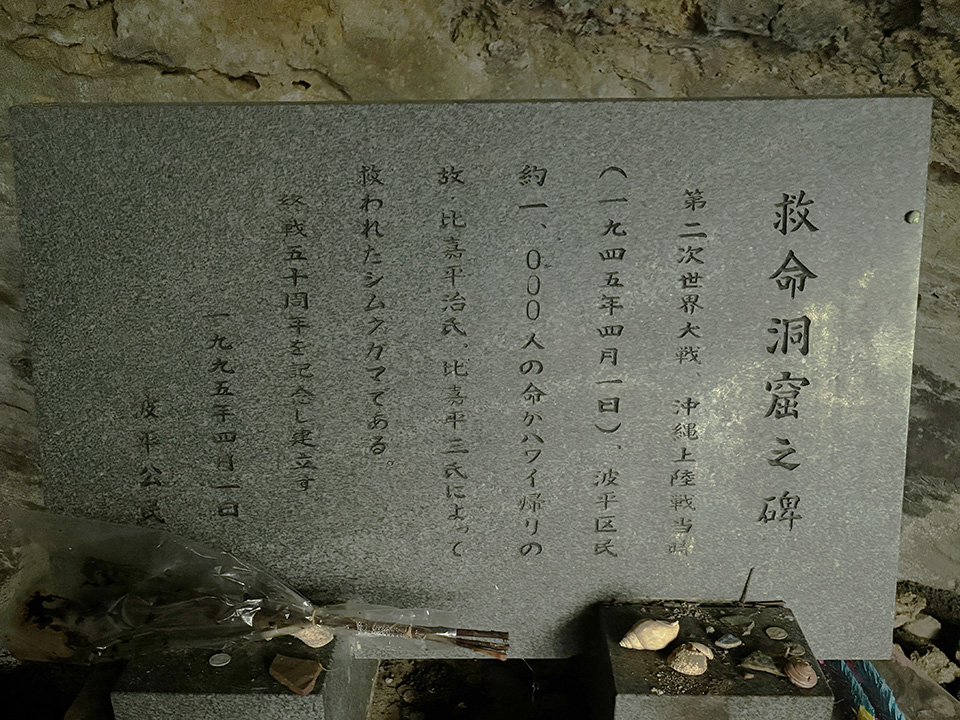

シムクガマとチビチリガマ

シムクガマとチビチリガマは、米軍が上陸してきた読谷村に位置する自然の洞窟で、1945年4月1日の米軍上陸に備えて住民が避難していました。上陸が始まると、ガマではパニックが起こりましたが、シムクガマには長くハワイに住んでいた帰国者が2名おり、米軍とすべての避難者の生命を保障するよう交渉しました。その結果、避難者から死者を出すことなく皆助かりました。当時は、敵に投降することは許されておらず、投降したら米軍にひどい目にあわされると教え込まれていました。しかしハワイ帰りの2名は、米軍に投降しても大丈夫と知っていたため、交渉の末全員の命を救うことができたのです。

一方、シムクガマからすぐ近くのチビチリガマでは、避難していた140名中84名が「集団自決」で亡くなりました。皇民化教育の結果、米軍に捕まることは禁じられていただけでなく、米軍に捕まったらひどい目にあわされると教え込まれていたため、自ら死を選んだのです。とはいえ、幼い子が自ら死を選ぶことなどできず、親が我が子を殺して自らも命を絶つ場面も多く見られたとのことです。中には子どもを殺したが自らは死にきれず助かった者もおり、チビチリガマで起きた出来事は1980年ころまで村内でタブー視され誰も語ろうとしませんでした。しかし、知花昌一さん(今回ガイドをお願いした知花昌太朗さんのお父様)などが、戦争を繰り返さないためにもここで起きたことをきちんと調査し後世に残すべきだと主張し本格的な調査が行われ、前述の状況が分かってきました。

今回は、読谷村の知花昌太朗さんにシムクガマとチビチリガマを案内していただきました。コロナ前までは知花昌一さん(昌太朗さんのお父様)に案内していただいていましたが、現在は昌太朗さんが中心となって読谷の平和ガイドを務めています。南部戦跡のアブチラガマなどは修学旅行の定番コースになっており見学ルートも整備されていますが、読谷村のガマもぜひ見学したい場所です。以下から知花正太朗さんのガイドを申し込むことができるのでご利用ください。

沖縄・読谷村|チビチリガマ 平和ガイド・戦跡案内 – チビチリガマ平和ガイド|沖縄・読谷村|知花昌太朗

ひめゆり平和祈念資料館

ひめゆり平和祈念資料館は修学旅行の定番コースなので、行ったことがある方も多いのではないでしょうか。それでも、展示されている資料が膨大なので、何度訪れても新たな発見がある場所です。沖縄戦では、ひめゆり学徒隊を含め14歳から19歳の学生・生徒が動員され戦場に送られました。記録に残っているだけでも男女合わせて2274名の学生・生徒が動員され、1172名が亡くなっていることが分かっています。ひめゆり学徒隊は、沖縄師範学校女子部および沖縄県立第一高等女学校の学生で構成されていました。東京立正短期大学も前身は立正高等女学校であり、まさに同年代の学生たちが沖縄戦において従事し亡くなっていったことに思いをはせ、平和への思いをさらに強くしました。

ひめゆり平和祈念資料館 https://www.himeyuri.or.jp

自由行動(3、4日目)

後半の2日間は全て自由行動。ビーチや美ら海水族館に行ったり、買い物を楽しんだりしていました。写真で学生の様子や沖縄の風景をご紹介します。